筆者此篇要專門研究中日和約和台灣戰後法律地位之間的關係,筆者不願再將所有宣言條約和約詳細逐一解釋,只是先做個簡短的介紹,好讓大家有個基本的認識.

1943年12月1日中英美三國發表"開羅宣言",宣誓要將日本自中國竊取的領土,如滿州台澎歸還中華民國.1945年7月26日中英美三國發表的"波茨坦宣言"重申"開羅宣言"的條件一定要實施,其後同年9月2日在東京灣密蘇里號戰艦上日本在中英美法蘇等九國簽訂的"日本投降書",宣布接受波茨坦宣言的條件,並且"日本天皇和政府及其後繼者,將會忠實履行波茨坦宣言".此三者環環相扣,構成中華民國收復台灣的法理基礎.

好不容易,中華民國經過艱辛的八年抗戰,擠身成為四強,並成為聯合國創立國之一,向國際社會宣告"中國抗戰勝利了!"

1945年10月25日,台灣眚行政長官陳儀於台北公會堂正式接受日本台灣總督兼第十方面軍大將安藤利吉的投降,行政長官公署正式開始運作.至此,中華民國認為台灣已歸還中國.事實上,若沒有出任何意料之外的差錯的話,中華民國統治台灣應當是毫無異議的.但是,很不幸的,日本才投降不久,共產黨便在中國境內挑起內戰,疲累的國軍最後打輸了這場戰爭,並於一九四九年底被迫徹退至小小的台灣島.當時中華民國政府處於風雨飄搖的處境,隨時有被大陸的中共政權消滅的危險.美國總統杜魯門隨即於1950年1月5日發表聲明稱:「1943年12月1日的開羅聯合聲明中,美國總統、英國首相及中國主席宣稱,他們的目的是要將日本竊自中國的領土,例如福爾摩沙(台灣),歸還中華民國。美國政府於1945年7月26日簽署的波茨坦公告中,宣告開羅宣言的條件應予施行。這個宣言的條款於日本投降時為日本接受。遵照上述宣言,福爾摩沙移交給蔣介石委員長。在過去四年內,美國與其他同盟國均接受中國在該島行使權力。」

但是隨著1950年6月25日韓戰的爆發,東亞籠罩於大戰的危機,而中國內戰尚在延續, 美國認為中共出兵進犯台灣將會威脅美國在遠東的戰略利益,故想以台灣不是中國領土為由做為中共進犯台灣時美國出兵的藉口.杜魯門遂於兩天後發表聲明:「本人已命令美國第七艦隊防止對台灣之任何攻擊,同時本人並已請求台灣之中國政府停止對大陸一切海空軍活動……至於台灣之未來地位,應俟太平洋區域之安全恢復後與日本締結和約時,再予討論。」美國當時就台灣地位提出此一主張,即是日後所謂「台灣法律地位未定論」之來源.當時美國不希望二戰時期為亞洲發聲而不聽命於美國的蔣介石總統反攻大陸,乃派第七艦隊阻撓國軍反攻,並多次伺機於台灣兵變,以達未來控制整個中國之目的.杜魯門於聲明中所提到的對日和約即是隔一年也就是1951年9月8日四十八國共和國簽署的舊金山對日和平條約.當時由於中國內戰的問題,中國政府,不論是中華民國政府還是中華人民共和國政府,均未受邀參與和會.

有人質疑日本既然已經在舊金山和約中放棄台灣澎湖的一切權利,名義及請求權,怎麼能在之後的中日和約再對台澎進行處分?先論舊金山和約中關於日本對台灣地位所做的處分為何?舊金山和約第二條第二項有如下條文:

Treaty of Peace with Japan , Signed in San Fransysco

Article 2 of chapter II :

(b) Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the

Pescadores.

日本放棄台灣及澎湖群島的一切權利、名義及請求權

舊金山和約中日本對於台灣地位之處分未有明確歸屬之情形成為台獨份子構成"台灣地位未定論"的立論基礎.

但是請注意日本在舊金山和約中的用語 : right 而非 sovereignty.

換言之 , 日本所放棄者乃 "right" 而非 "sovereignty" ; 至於此二字究竟有何差別? 查稱 right 者, 係指所有一切權利及利益, 但是否包括主權 (sovereignty) 在內? 查 sovereignty 一字, 在牛津字典中之意義, 係指 "一國至高無上 (supreme) 的統治權力", 換言之, 就該字本身涵義而言乃是獨立而特出於所謂的 "權利" (right) 而有顯著差別的.

至於其後所稱之 "title", 中文將之譯成 "所有權" (ownership), 但事實上我們能將之解釋成與主權同義的所有權嗎? 查所有權者, 乃係私法上人對物之權利主張, 與主權乃是概念完全不相同的兩個名詞, 故 title 一字

本身, 事實上指一國對該領土的名義上權利, 與主權並不相同, 一國缺乏對該土地的名義上權利 (title) 並不代表對於該土地的主權 (sovereignty)

不存在, 主權乃是名義上權利的上位概念. 國際上幾個相當顯著的例子諸如巴拿馬對巴拿馬運河沿線, WWII 之前的埃及對蘇伊世運河, 及過去中國領土內的租借地等等, 都是有 sovereignty 但卻無 title 的實例. 換言之,

日本在舊金山和約中根本就沒有放棄對台澎等地的主權.

當然, 其主要目的乃在顧及當時中國政府法統地位的不穩固以及國共兩黨爭執中國合法代表權的現實所致. 總而言之,日本在舊金山和約簽訂後對台澎仍有處分權.然而中國根本未在舊金山和約上簽字,舊金山和約完全無法拘束中國抑或是解決中日間之任何爭議, 因而這點更是動搖了該和約的法理上不穩性.根據國際法之解釋,條約生效後即不能退出或終止,而舊金山和約無法對中華民國產生約束力,

因此開羅宣言、波茨坦宣言及投降文書中日本歸還台灣予中華民國的條件對雙方依然有效,中華民國仍可主張對台澎的領土權.

為了解決舊金山和會遺留下來的問題,折衷方法就是依據舊金山和約第26條,日本與"任何支持或簽署1942年1月1日聯合國宣言,或與日本處於戰爭狀態國家,或依據第23條之列舉先前為該國一部分領土的國家",但未成為舊金山和約締約國者,簽訂"與本條約實質條件相等的雙邊和平條約"(由於可見,中日和約的效力是受到舊金山和約同等效力的保障),此一雙邊和平條約,即是日後的"中日和約".

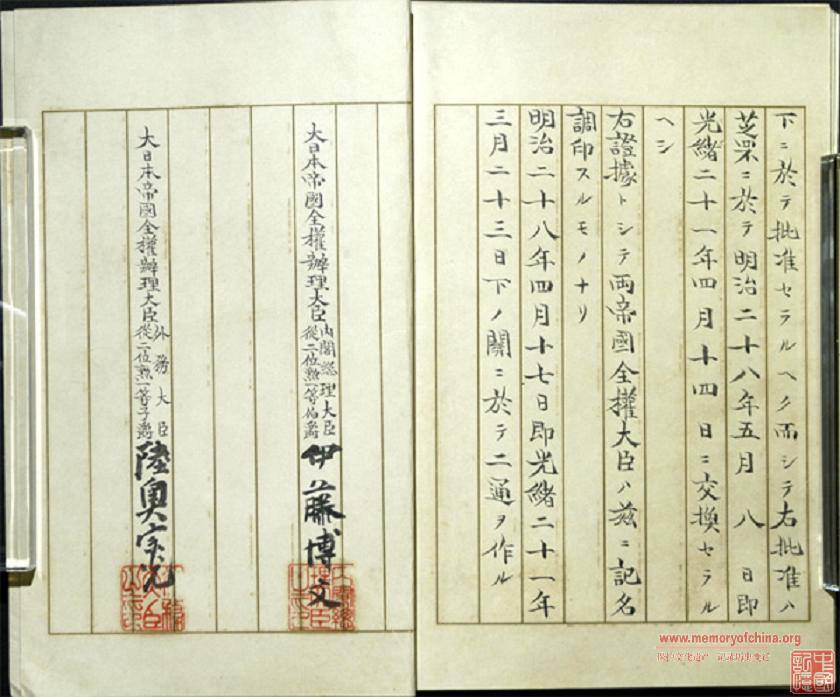

基於當時兩岸互爭中國政府法統的情形,日本原本是希望與大陸的中華人民共和國政府簽約,但是在美國的居中協調下,日本最後選擇與在台灣的中華民國政府簽約.中日雙方於議定過程中積極談判,最後於1952年4月28日,也就是舊金山和約生效的七小時前,中華民國與日本於台北賓館簽訂《中日和約》(Treaty of Peace between the Republic of China and Japan),又稱台北和約.中華民國代表為葉公超,日本國代表為河田烈.

該和約為界定台澎主權歸屬非常重要的合約,在該和約中,中國與日本於法理上結束戰爭狀態(第一條),並在台澎主權問題上做為重要的依據,可從若干條文中看出:

-----------------------------------

第四條:茲承認中國與日本國間在中華民國三十年即公曆一千九百四十一年十 二月九日 以前所締結之一切條約、專約及協定,均因戰爭結果而歸無效

第十條:就本約而言,中華民國國民應認為包括依照中華民國在臺灣及澎湖所已施行或將來可能施行之法律規章而具有中國國籍之一切臺灣及澎湖居民及前屬臺灣及澎湖之居民及其後裔;中華民國法人應認為包括依照中華民國在臺灣及澎湖所已施行或將來可能施行之法律規章所登記之一切法人

-----------------------------------

關於國籍,中華民國政府早已於1946年1月12日便明令恢復台澎地區人民的中華民國國籍.雖然如此,

一九四六年八月英國外交部致函中華民國駐英大使館:「關於台灣島之移轉中國事,英 國政府以為仍應按照一九四三年十二月一日之《開羅宣言》。同盟國該項宣言之意不能自身將台灣主權由日本移轉中國,應候與日本訂立和平條約,或其他之正式外交手續而後可。因此,台灣雖已為中國政府統治,英國政府歉難同意台灣人民業已恢復中國國籍。」美國國務院於一九四六年十一月致中華民國備忘錄,與英國立場完全一致。針對在日本為數約二萬自稱台僑之人民,美方指出:「彼等在戰爭期間,乃係敵國人民,除曾依照合法手續個別脫籍者之外,依日本法律固仍然保有日本國籍也。」

可見美國和英國對中華民國統治台灣雖無表示異議,但對於台澎人民恢復中華民國國籍一事仍存有疑慮.

而中華民國政府也同意:「按照國際公法在和約未簽訂以前,在日僑民究竟應視作中國人或日本人或被解放人民,本團(中華民國駐日代表團)不擬與總部作法理上之爭執。」

我們可以看出,英國、美國及中華民國政府在一九四六年間所提到的中國與日本間須訂定的和平條約,正是一九五二年在台北簽訂的《中日和約》。有關台澎地區人民的國籍歸屬,應依據中日和約.

以國籍作為管轄權根據是出於絕對國家主權原則,它是從國際法中的屬人優越權中引申出來的。國民的國藉就是國民所歸屬國家的具體象徵,其根本目的在於宣揚國家至上觀念,通過國籍來保護本國當事人的利益。從國家角度來看,一個國家及其政府只對本國國民負有保護義務,這是國家的義務也是一種權利,因而國家基於國籍對本國國民行使管轄權是可行的。

中日和約第十條(見上)清楚的指明台灣和澎湖的人民與法人全部都擁有中華民國國籍,此即證明,日本在1945年戰後到1952年時,承認中華民國的國民還包含在台澎具有的中華民國國籍者皆屬之,同時也承認中華民國是台澎主權的所有者.

日本於中日和約第二條重申遵循1951年9月8日簽署的舊金山和約業已放棄台澎諸島的一切權利,名義和請求權(all right,title and claim).可以參照中日和約第四條(見上),清楚的承認中日雙方於1941月12月9日以前締造之一切條約專約及協定,均因戰爭結果而歸無效.

關於條約中所定因戰爭而歸於無效之約定, 中國早在開始對日宣戰時, 即已全面廢止對日所有條約, 宣戰文書有關廢約部分節錄如下:

國民政府發表對日本宣戰佈告 1941.12.09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(省略)...茲特正式對日宣戰昭告中外所有一切條約的協定合同有涉及中日間之關係者一律廢止特此佈告.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

馬關條約乃中華民國繼承清朝之不平等條約,是故上述所提及之"一切條約專約與協定"當然包括1895年簽訂的馬關條約.日本統治台灣的法理基礎------馬關條約,也就此失效.日本同時也喪失了對台澎等地的主權(sovereignty),日本對台澎再也沒有處分權了.馬關條約既已被廢除,則台澎應立即回覆到它被割讓前的地位,那就是歸屬中國,而當時代表中國與日本簽約的是中華民國,是故台澎等地的主權當然歸還中華民國.

誠然條約得否因單方意思表示而片面廢止仍有爭論,但前引之中日合約已經明白表示條約廢止之意思,且兩國既有簽約明示,則顯然是肯定中華民國政府之廢約表示為有效而溯及既往的解除兩國間所有條約,換言之,中日合約對於馬關條約廢止台灣回歸中華民國的合意其實只是將台灣主權歸還中華民國的再一次確認罷了.

另外可以參見維也納條約公約法 (Vienna convention on the Law of Treaties)第三十一條

第一項:

條約應依其用語按其上下文並參照條約之目的及宗旨所具有之通常意義善意解釋之

第三項:

應與上下文一併考慮者尚有

a . 當事國嗣後所定關於條約之解釋或其規定之事用之任何協定

b . 嗣後在條約適用方面確定各當事國對條約解釋之協定之任何慣例

c . 適用於當事國間關係之任何有關國際法則

本條第一項的規定, 即是國際法上解釋條約的帝王原則: "條約不得為無效解釋" (Ut Res Magis ValentQuam Pereat); 亦即解釋條約之原則為將其內條款作有效解釋, 除非有特別約定, 不得視為無意義, 換言之, 前述日本降書之中日本引用開羅與波次坦兩宣言交還台灣於中華民國之明文不得以無效解釋將之否定, 是故中國與日本所簽訂之本條約除非有特別證據,不得視為無意義之情形極為明顯.

至於依第三項之規定, 應依照中國與日本之真意因而依據善意解釋 (La Bonne Foi) 的原則, 而所謂的善意, 則指依照誠信原則並兼含心理倫理與真意等要素 , 開羅宣言自然應為正面且積極之解釋而應用到日本降書,是故依此解釋結果, 日本之真意當然為歸還台灣.

如果台獨份子還想狡辯,我們還有撒手澗,那就是中日和約《照會第一號》(照會等同條約國際法效力)即指出「本約各條款,關於中華民國之一方,應適用於現在在中華民國政府控制下或將來在其控制下之全部領土。」很清楚的指出中華民國政府控制的範圍皆是中華民國的領土,日本不僅在中日和約中與中華民國結束戰爭狀態、放棄台澎及東西沙群島的權利名義及請求權、廢除包含馬關條約在內的一切條約專約及協定、將台澎地區人民的國籍移轉為中華民國國籍,又指出中華民國政府控制下的範圍為皆為中華民國的領土,這裡指的是台澎及東西沙群島,則上述土地的主權毫無疑問的是屬於中華民國.

相關證據可見中日合約第三條提到"關於日本國及國民在台灣及澎湖之財產及其對於在台灣及澎湖之中華民國當局及居民所作要求(包括債權在內)之處置.......",其中的"在台灣及澎湖之中華民國當局"也清楚表示,日本承認將台灣歸還中華民國,爾後由中華民國政府與日本政府共同處理日本在台灣及澎湖等地的原日產問題.

相關判例也可參照

1959年12月24日東京高等裁判廳對賴進榮一案判決中説:「至少可以認定昭和二十七年(1952)八月五日中日和平條約生效以後,依該條約之規定,台灣及澎湖諸島歸屬中國,台灣人依中華民國之法令擁有中國國籍者,當然喪失日本國籍,應以中華民國之國民待之。」

大阪地方裁判廳在張富久惠告張欽明一案中也説:「至少可以認定為在台灣之中華民國主權獲得確立之時,亦即在法律上發生領土變更之昭和二十七年(1952年)中日『和平』條約生效之時,即喪失日本國籍而取得中華民國國籍。」賴進榮案並已收錄由聯合國出版之國家繼承資料中,可見日本態度相當明確。

觀察台灣一地在中日和約簽訂後的情形,日本和各國將駐中華民國大使館設在台灣.承認中國合法政府主權在台灣的地位,承認台灣從此為中華民國的正式領土,根據"解釋法律行為應依照當事國真意"之原則,可知日本歸還台澎於中華民國於法理上乃是毫無瑕疵可言的.並參考中華民國政府自台灣光復後與本島有關之接收日產爭訟事件諸如 49台上1912 等判例皆稱是 "接收敵偽財產而歸國庫所有"等判決內容, 更可得知世界各國均認知到台灣係由日本歸還給中華民國, 而中華民國亦以接受主權歸還之地位對台灣行使主權.

中日和約為界定台灣主權歸屬的最後一個和約,以上史蹟,班班可考,再再說明,日本之歸還台灣於中華民國已是既成的事實,「台灣地位未定論」該休矣!

馬關條約

馬關條約

中日和約文本及簽訂情景

留言列表

留言列表